В 2024 году сотрудники лаборатории детекторов синхротронного излучения Томского государственного университета завершили масштабный проект. Они разработали фундаментальные основы создания многоэлементых детекторов для синхротрона СКИФ и других сверхмощных научных комплексов РФ. Наряду с этим был собран первый детектор GINTOS. Руководитель команды, работавшей над проектом, профессор РФФ ТГУ Олег Толбанов рассказал университетской газете Alma Mater, почему не верил в мегагранты, как «родился» уникальный материал для детекторов и на что нацелена команда в будущем.

ДУМАЛ, МЕГАГРАНТ НЕ ПРО НАС

– Олег Петрович, расскажите историю проекта. Как удалось выиграть мегагрант и успешно выполнить его в сложных условиях?

– Начну с того, что к мегагрантам у меня особенно никогда настроения не было по той простой причине, что в Томск серьезных людей сильно не заманишь. Многие зарубежные ученые охотно едут в Москву, но не в Сибирь. Им хорошо в тех условиях, которые у них есть, находиться здесь треть года им сложно.

Вообще, до 2022 года нас всё вполне устраивало. Начиная еще с девяностых годов, у нас установились очень хорошие связи с ведущими мировыми научными центрами, в первую очередь, ЦЕРНом. Руководитель проекта Atlas профессор Кенуэй Смит, который бывал в ТГУ дважды, поддержал нас грантами в тяжелый период 1990-х.

С 2000 года у нас пошел крупнейший на то время проект с международным научно-техническим центром (ISTC) на один миллион долларов. Тогда это были сумасшедшие деньги. Половина этой суммы была здесь, в университете, в СФТИ.

За эти деньги фактически мы разработали ту технологию, которая сейчас есть, а также частично сформировали технологический центр, на базе которого сегодня создаются, тестируются и производятся опытные образцы сенсоров. Около десяти лет назад мы поставили в ЦЕРН восемь детекторов, и они успешно работают там до сих пор.

У нас было много заказов из-за рубежа, и мы их с удовольствием выполняли. В том числе для ведущих научных центров мира, например, для синхротронов в США, Европе, Японии.

В 2017 году мы заключили два лицензионных соглашения и продали две лицензии на сумму 2,5 млн швейцарских франков, а швейцарский франк на 10 процентов выше, чем доллар. Ну, то есть у нас всё было, мы вполне сносно жили. Мы заработали за это время под миллиард рублей. Приличная сумма.

Мы на эти деньги жили, развивались и, самое главное, поддерживали технологический центр, основу нашего успеха. А в 2022 году, когда все наши партнерские отношения закончились, пришлось менять направление и стратегию развития. Нужно было переформатировать всё свое сознание и заняться именно разработкой сенсоров, чипов, детекторов, флип-чип сборки и так далее, всё делать заново, ориентируясь на потребности российских исследовательских центров, которые от зарубежных сильно отставали и очень нуждались в развитии.

Уже в начале 2022 года стало понятно, что если не будет крупного проекта, люди, которые вовлечены в нашу работу, разбегутся либо будут существовать в не самых лучших условиях. В этих людей очень много вложено, в основном, это молодежь. Нужно было за них биться и побеждать. Для нас этот проект был самоцелью.

– Вы говорили, что одним из камней преткновения было приглашение ведущего ученого из-за рубежа. Как искали руководителя проекта?

– А мы не смотрели за границу. Мы нашли такого ученого рядом, в Новосибирске. Лев Исаевич Шехтман – ведущий научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН. Я знал его еще с 1990-х годов. Это человек, который всю жизнь занимался детекторами, и, несомненно, является самым высококлассным профессионалом в России. У него индекс Хирша больше 100.

Он высоко котируется в мировом научном сообществе, работал в ЦЕРНе в Швейцарии, в Израиле, в Нидерландах, эксперт высочайшего уровня, очень хорошо разбирающийся в детекторах. И самое главное, что ИЯФ СО РАН – это один из ведущих, а может быть, и самый передовой ядерный институт у нас в России, в котором собрались высококлассные специалисты нужного нам профиля.

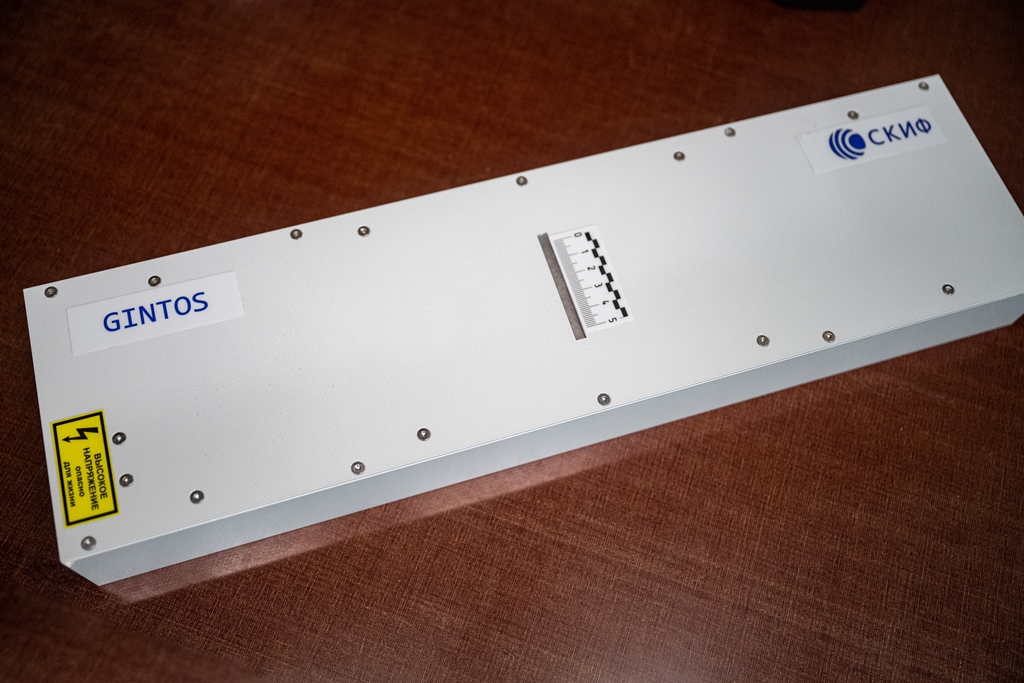

В ИЯФ, без преувеличения, делают передовую науку. Лев Исаевич согласился стать руководителем проекта. Выиграть помогло то, что проект был написан под конкретное решение задач, связанных с ЦКП «СКИФ». В начале 2022 года мы приступили к работе. К концу 2024-го разработали не только основы, но и собрали первый российский детектор для станции СКИФа, на которой будут изучаться быстропротекающие процессы.

Эта работа была выполнена совместно с ИЯФ СО РАН. Мы сделали сенсоры на основе арсенида галлия, компенсированного хромом, наши коллеги разработали электронику, а мы всё это собрали в единую систему, именуемую детектором. На базе ИЯФ было проведено тестирование, и детектор показал высокую эффективность. Задачу мы полностью выполнили.

– Олег Петрович, в чем особенность этого детектора?

– Координатный детектор на полупроводниках – GINTOS (GaAs INTegrating One-coordinate System) способен выдерживать очень высокие потоки энергии. Он позволит исследовать реакцию материалов на импульсные тепловые и механические нагрузки. Это необходимо для понимания процессов, которые будут происходить, например, в строящемся термоядерном реакторе ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) при попадании раскаленной плазмы на вольфрамовую стенку. Вместе с тем детектор позволит исследовать распространение ударных волн и других динамических процессов в субмикросекундном диапазоне.

Сенсоры будут производить съемку со скоростью до 10 миллионов кадров в секунду. Они преобразуют фотонный сигнал в электрический, а электроника регистрирует этот сигнал и передает изображение в компьютер в фильмовом формате.

СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) – синхротронный источник поколения 4+, отличающийся значительно более высокими диапазоном энергий и интенсивностью когерентного рентгеновского пучка, поэтому традиционно используемые кремниевые детекторы малоэффективны. И в качестве материала для таких сенсоров был выбран арсенид галлия, компенсированный хромом. Материал обладает более высоким атомным номером Z, повышенной радиационной стойкостью и квантовой чувствительностью к рентгеновскому излучению, поэтому более эффективен.

Сенсоры на основе арсенида галлия позволяют работать с очень высокой энергией квантов, что дает возможность просвечивать более массивные объекты. GINTOS – это первый шаг к расширению диапазона инструментальной базы, которая позволит решать больший спектр исследовательских задач.

Мнение эксперта:

Ян Зубавичус, заместитель директора ЦКП «СКИФ» по научной работе

– Рентгеновский детектор – это ключевая единица всех экспериментальных станций источника синхротронного излучения, без них невозможен ни один исследовательский проект. Технологии изготовления детекторов в постсоветское время в России были утрачены, поэтому такие изделия в основном закупались за рубежом. Сейчас стране очень нужны свои детекторы, поэтому результат работы ученых ТГУ и ИЯФ СО РАН – это существенный технологический прорыв.

ПРОЕКТ ЗАКОНЧЕН. РАБОТА В РАЗГАРЕ

– Олег Петрович, большой проект, которым ваша команда жила три года, завершен. Есть планы на будущее?

– Я бы, скорее, сказал – не планы, а задачи, которые нужно решать. И их громадье. Во-первых, мы еще в 2024 году начали работать над расширением номенклатуры отечественных сенсоров. Помимо многоэлементных сенсоров на основе арсенида галлия, мы создали опытные образцы кремниевых микрополосковых сенсоров, которые также будут использоваться в российских детекторах. Первая партия опытных образцов микрополосковых сенсоров рентгеновского излучения в конце 2024 года была передана для тестирования нашим коллегам в ИЯФ СО РАН. В качестве основы для них используются пластины выскоомного кремния. Мы также подготовили техническое предложение, которое является необходимым условием для запуска этой разработки в промышленное производство.

Для станции изучения быстропротекающих процессов, помимо детектора GINTOS, нужны и другие детекторы. Скорее всего, это будет одна из первоочередных задач в 2025 году, поскольку СКИФ уже готовится к техническому запуску. Другая задача, еще более глобальная, – создать на основе нашего Центра исследований и разработок «Перспективные технологии микроэлектроники» опытное производство детекторов ионизирующих излучений для всех потребностей российских ученых, в том числе для разработчиков промышленной и медицинской аппаратуры.

Задача сверхважная, но она того стоит, потому что как раз на это ориентируется современная наука. И это то, что от науки и от нас с вами требует государство: развитие технологий, которые стали бы базой для безопасности нации и российского технологического суверенитета.

И есть у нас еще мысль заняться развитием такой подотрасли, как функциональная электроника. Это одно из современных направлений микроэлектроники, которое является более высоким технологическим уровнем. Мы можем решать такие задачи и создавать многофункциональные системы. Одна из них – это как раз детектор синхротронного излучения.

Это первостепенная задача, потому что детекторы нужны для Росатома, для синхротронных центров, которые сейчас строятся и проектируются в России. Планируется, что их будет как минимум четыре, включая СКИФ (Кольцово) и источник в филиале Курчатовского института – Институте физики высоких энергий (Протвино). Это принципиально новый синхротронный источник под названием СИЛА (СИнхротрон-ЛАзер). Он представляет собой комплекс, объединяющий синхротронный источник четвертого поколения и рентгеновский лазер на свободных электронах. Для него нужны будут детекторы нового поколения, за разработку которых мы беремся.

– Вашими сенсорами очень интересовались китайцы, которые рассматривали их для использования в аппаратах МРТ. Есть ли планы по изготовлению сенсоров для российской медтехники?

– Да, мы планируем разработку медицинского оборудования с использованием сенсоров на основе арсенида галлия, компенсированного хромом. Подыскиваем сейчас партнеров, которые занимаются такими разработками. Наряду с этим рассматриваем возможность применения наших сенсоров в промышленном оборудовании, например, дефектоскопии, дифрактометрии. С их помощью можно осуществлять контроль качества производств самых разных продуктов и предметов – от детского порошкового молока до поиска алмазов в породе. Наша задача-максимум – стать монополистом по изготовлению детекторов для разных областей науки. Возможно, это громко звучит, но команде, которая у нас собралась, это по силам. Просто для этого нужно много, а главное, результативно работать и в достижении цели добиваться решения амбициозных задач.

Я – АВАНТЮРИСТ

– Олег Петрович, сенсоры на основе арсенида галлия – уже более 20 лет визитная карточка ТГУ во всем мире. Как удалось их создать?

– За это спасибо моему учителю – Станиславу Степановичу Хлудкову и экономическому кризису 1990-х. Дело в том, что когда я в 1970-м году пришел к нему в НИИПП на преддипломную практику, он тогда уже работал над тем, что арсенид галлия легировал железом и хромом. Так что это не моя идея, а его. И тут мой учитель пошел вопреки общепринятым правилам. Известно, что хром и железо являются глубокими примесями в арсениде галлия, а вся электроника тогда строилась на так называемых мелких примесях. Считалось, что глубокие примеси только ухудшат свойства материала.

Но вопреки этому оказалось, что арсенид галлия, компенсированный хромом, обладает особой чувствительностью к различным внешним полям, то есть к воздействию электрического поля, светового, излучению, температуре. С легированием железом дела обстояли похуже. И вот в конечном итоге подход, созданный Станиславом Степановичем, привел к результату. Конечно, сначала был не сенсор и не детектор, а сверхбыстрый ключ – прибор, который может переключаться в два устойчивых состояния – открытое и закрытое – менее чем за наносекунду.

Со временем мой учитель перешел в ТГУ, а следом и я. А потом рухнул Советский Союз. Начались голодные девяностые, и тут пришлось пойти на авантюру. Нужно было быстро создать продукт, который будет продаваться. Я понимал, что нужны деньги, поскольку отвечаю за коллектив и ему нужно платить зарплату. Конечно, коллектив тогда был намного меньше, чем сейчас, всего три человека, но я отвечал за них. Разработка сенсоров по тем временам была не самым перспективным делом, могло и не выгореть. Я понимал, что с точки зрения классической физики полупроводников задача нерешаемая, с нулевым выходом. Денег не было, зато у меня были специфические знания, полученные во время работы с ЦНИИМАШ в конце существования СССР.

Там нам удалось установить, что структуры на основе арсенида галлия с хромом чрезвычайно чувствительны еще и к ультрафиолетовому излучению. А дальше по шкале энергии электромагнитного излучения за ультрафиолетом идут рентген и гамма. Пришла авантюрная мысль: «А почему бы не проверить чувствительность сенсоров к излучению более высоких энергий»? С точки зрения классических подходов физики полупроводников чувствительность должна была быть нулевой, но от безденежья решил: рискну.

К 1994 году нам удалось разработать и сделать первые образцы сенсоров. Пусть они были «сырые», но по характеристикам уже превзошли лучшие зарубежные GaAs-аналоги. Дальше начался целенаправленный процесс конструирования, поиск нужной структуры, технологии и так далее. Постепенно мы вышли на тот уровень, который имеем.

– Получается, вы на практике доказали, что естественное преимущество у того, кто умеет быстро конвертировать знания в технологию.

– Ключевое слово – быстро. Побывав в разных европейских университетах, я это очень четко уяснил. И сейчас стараюсь объяснить молодым коллегам, что новое знание, полученное в исследованиях, – это скоропортящийся продукт. Он выпускается в виде статей, которые часто кладутся на полочку, не имея дальнейшего продолжения, и на этом их жизненный цикл заканчивается.

Мое глубочайшее убеждение – знания нужно как можно быстрее конвертировать в технологии. Смотрите, если 50 лет назад жизненный цикл технологии был 75 лет, то 20 лет назад он уже сократился до 20-ти. А сейчас жизненный цикл технологии – 6-7 лет. Слишком быстро создается новое и устаревает то, что есть. Поэтому нужно успевать! Это касается как науки, так и образования. Когда мы готовим студентов, мы должны в них уже вкладывать новые знания и учить новым технологиям, иначе к моменту окончания университета их нужно будет переучивать. Поэтому технологический центр, который у нас есть, – это площадка для студентов старших курсов, магистрантов, аспирантов, где они могут пусть и не самые современные технологии, но изучать и осваивать.

Основная мысль, которую я пытаюсь привить и коллегам, и студентам – на выходе обязательно должен быть результат! А для современной молодежи часто процесс важнее, увлекаются творчеством. Когда этот процесс сильно затягивается, он становится твоим состоянием, по сути, это болото. Поэтому главное, что я требую от своих молодых партнеров, – нацеленность, заряженность на результат. Мы должны новое знание обратить в прототип коммерческого продукта.

На этом наша задача решена. А чтобы продукт превратить в прибыль, его нужно продать. Вот тут мы совершенно не специалисты, продавать должны умеющие люди, коммерческие организации. Поэтому мы всегда ориентировались на выстраивание таких частно-государственных партнерских связей.

Но партнерские отношения обязательно должна быть дорогой с двухсторонним движением. Партнеры продают наукоемкую продукцию, но поскольку в ней заложены наши ноу-хау и интеллектуальная собственность университета, то они вкладывают часть денег в дальнейшие исследования и разработки. Именно такое взаимодействие способно обеспечить обоюдовыгодное развитие науки и бизнеса, которое в конечном итоге выгодно стране. В человеческой природе заложены два противоречивых действия: брать и отдавать. Развитие любого процесса и прогресс имеют место лишь тогда, когда человек или коллектив больше отдает, чем берет. Спешите отдавать, это гораздо полезнее и приятнее!